何家英简介

何家英,1957年出生于天津;1977年考入天津美术学院绘画系学习中国画,1980年毕业后留校任教。曾任第九、第十、第十一届全国政协委员;现任中国美协副主席、中国艺术研究院博士生导师、当代工笔画协会副会长、天津美术学院何家英工笔画研究所所长、天津画院名誉院长、天津美术馆名誉馆长。 曾获国家“有突出贡献的中青年专家”、中国文联“德艺双馨文艺工作者”、中宣部“四个一批”文艺人才、2012年在巴黎卢浮宫“2012沙龙展”中获绘画类金奖等荣誉。擅长当代工笔人物画创作。代表作品有《山地》、《十九秋》、《米脂的婆姨》、《酸葡萄》、《魂系马嵬》、《秋冥》、《朝*露*桑》、《舞之憩》、《杨开慧》等。

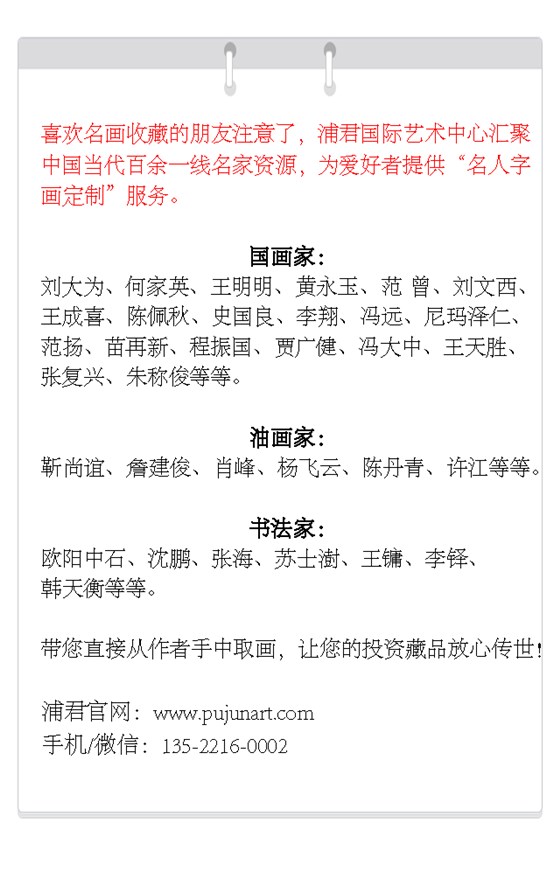

何家英是中国近30年来最杰出的画家之一,他的工笔画以其圣洁、感伤、隽永、真切的人物形象和深刻、巧妙的创作构思以及精妙、清雅、朴素、高华的艺术品格开一代画风,赢得了业界内外人士的一致好评。他的写意画也从工笔画中派生而出,并继承吸收元人文人山水画的笔墨与品质,形成了富有诗意的小写意画风,成为何家英艺术中的另一组成部分。

何家英是最富有革新勇气的传统继承者、又是现代工笔画新形态的创造者,他的艺术成就不逊色于古人。他为中国工笔画的复兴与繁荣做出了杰出的贡献。他所建构起的审美体系更是广泛而深远地影响着这个时代中国美术发展的方向。

何家英作品欣赏

何家英作品

何家英作品

何家英作品 凝眸

何家英2008年作 小园雅集

何家英2011年作 圣水湖畔

何家英2012年作 溪间野趣

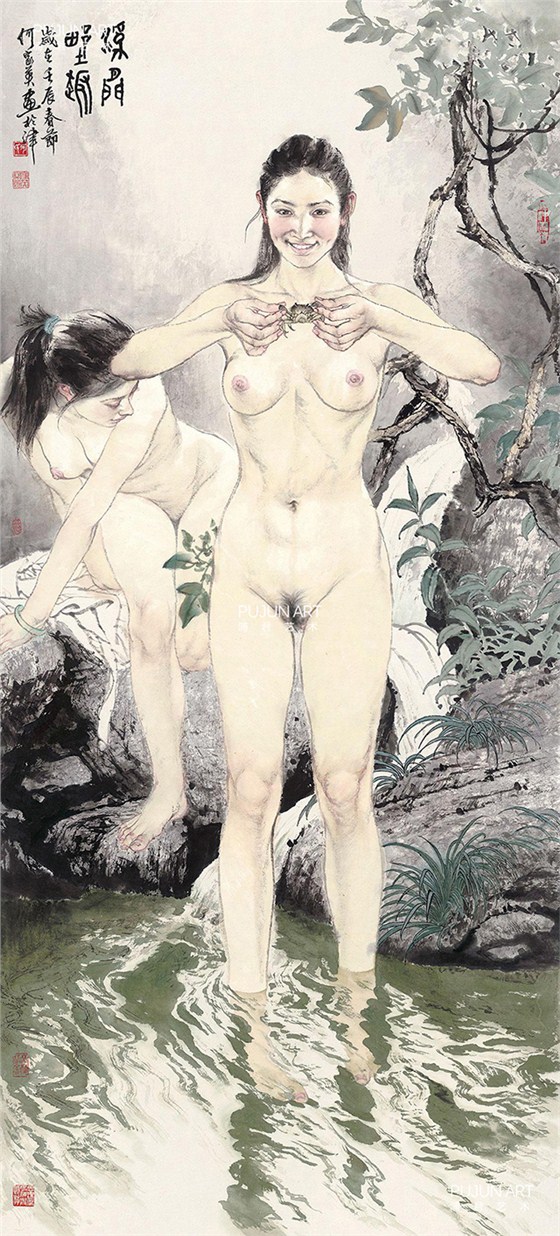

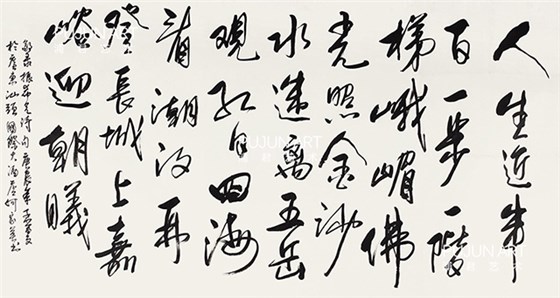

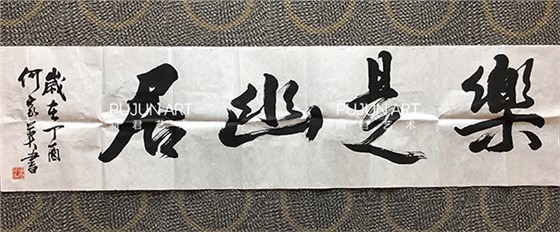

何家英书法

何家英书法

何家英书法

何家英:我的“滞气”

大学时,一次上体育课,老师要求我们围着学校跑四圈,大概太单调了,同学们无一不抄近道插过去,只有我跑完了全程,大家因此笑个不停。

我知道,他们笑我太“滞气”。

有什么办法呢?天性如此。

《世说新语》中“雪夜访戴”的故事令我拜倒,使我大有异代知音之感。这正是与“滞气”相对应的“灵机”呀,我悟到。王子猷走一夜和我跑四圈恰恰是殊途同归。正所谓:躬履清蹈,自然而然,都是“无所为而为”,都不轻弃对一个行为过程的认真体悟而不看重其结果。

小到类似的行为,大到艺术劳作,乃至整个人类生命的循环,最艰辛也最幸福,最平淡也最隽永的,都不是“结果”而是“过程”。所以,在今天取得一些成绩,听到某些夸奖,我便不会高自标置,而总是低下头来,敛神以静,萦怀的仍不外是过去种种,将来种种,种种都是“过程”。

我曾认认真真地向黄胄、蒋兆和还有石齐等前辈学习过,他们对我的艺术起了先导的作用,尤其是黄胄先生给我的影响实在是太大了。但是,我没有浅尝辄止地复写他们,而是在外在表现形式上脱离了他们,但把实质的东西烙在了心底。

我对艺术规律性的东西有所把握,对中国画历时与共时的方面有所认知,对自己创作立场和新的绘画语言朦胧地有所确立,是在1983年左右。此后的十几年里,间或有些调整和丰富、深入,但无论如何这一时期最为重要,它是我心路历程的一个转折期。对文革模式的厌恶排斥、对因循抄袭的反感蔑视、对古典精神的亲和认同,尤其对东西方绘画语言相融性的探索与实践,都在此时发轫。此后则一以贯之。这中间,美术界的景观煞是热闹。一方面,“假大空”的文革积习尚未廓清,另一方面,“现代派”开始登场。迄于今,随着商品大潮,贾人钓利,大批的“准画家”靠着“一招鲜,吃遍天”,纷纷涌入画坛,开进市场……

这是一种虚假的繁荣,价值标准无序,内在结构失衡,人们处在一种极度的浮躁心态之中。所幸,我没有加盟其中,我在寂寞中做着不合时宜的事,不关心别人做什么,也不在乎别人怎么看。

我们站在了世界文化的交汇点上,不应该也不可能划地为牢。我的信念是中西绘画在语言及思想与精神上的共融。比如,在工笔画线的表现上,我从东西方两种传统绘画中体会出线对形、体、神、力及节奏等诸因素的丰富而卓越的表现力,进而升华为心灵活动和生命本质的外化。

在表现空间问题上,东西方绘画尽管有着光影明暗的认知不同和背景处理观念的区别外,其它因素无不相近似,都是运用透视和虚实以体的意识去表达结构空间的。如果把西方大师的素描减去明暗因素而只留下形体的线的话,仍同样具有极强的空间关系和绘画感。这是因为它的形和体是不可分割的。这恰与中国形体的思维相似。中国的笔墨在表现物象时也是不脱离形和体的空间属性的。它讲究下笔即是结构,下笔即有空间。在不表现具体物象的抽象笔墨时,它本身的节奏关系必须是具有空间意义的,不然就一定是没有生气的死的墨迹。

中国山水画尚可以阴阳关系的存在表现空间,而人物的白描则不用一点明暗却能表达出具有生命感的空间物象来,正是基于对结构本质形体自身空间的认识并运用透视关系及虚实的处理,使线条围绕在本质空间的秩序之中,穿插、争让、提按、转折,形成具有书卷气品格的空间关系,也正是通向谢赫《六法》中所提出的“气韵生动”的境界的手段,当然这种境界的完成不会仅限于此,人格的或者说人的生命中的律动会起着重要的作用。正是所谓“气韵不由人,气韵可由人”。如果忽略了对中国绘画空间意义的认识,则失去了对绘画本质的认识,换言之,就是说还没有理解中国画的绘画性。

绘画性的另一种因素在于对物象偶然因素的认识与肯定。一般看来,中国画独具对物象本质形态予以肯定的恒定性,或者说把握了对常规认知的恒定规律。而西洋画则更注重对物象偶然因素的感知和传达,这些都是容易了解并且应该承认的事实。承认它们然后寻找解释,是学问家的事,深入到每一具体环节发掘其深层的共性方面,然后驱遣、因革、融铸、创造出全新的艺术范型,则非有画家的思考与实践不可。在众多人看来,偶然因素是表层不深入的,所以中国画特别是人物画家常常不去管它,而下大力量刻划最具常规本质的形体结构,唯其如此,中国画才最具东方审美品格。我想这个结论是带有自欺性的,至少不太宏通。记得有位先生在谈到东方绘画语言的时候,例举画一个茶杯,说西方人是睁一眼闭一眼,以一个视点来观察它,所以从这个视点来观察,这个形态是偶然的。

而东方人的观察是对其本质形态的认知,连小孩子都知道。问:杯子口是什么样的?答:圆的。于是画了一个圆。再问:杯子两侧是什么样的?答:是直的。于是向下延伸两条直线。又问:杯子底是什么样的?答:是平的。于是在下面又画上一横道。结论是:看,这才是东方绘画的语言。乍听起来,似乎有些道理,转念一想,这是个误会。这不是语言,这是概念。如果东方绘画如此去肯定物象的话,则不再需要属于绘画的一切属性,只要有对物象认知的概念就够了。何必下那么多年功夫去练习造型呢?中国画造型的恒定性与西方造型中的永恒性都同样源于对偶然因素的捕捉与肯定。其实这是影响绘画品格的一个重大关脉,这就是与程式对立,和概念分离,也就等于说是不落窠臼。中国人物画自晋唐宋以降,之所以元气大衰,恰恰是太概念,太程式化了,也可以说是太不重视偶然因素了,太不重视视觉感受了。晋唐宋的绘画艺术所以好,除因为有大气派、大气度之外,还在于对美的认知的原创性,或者叫原生美态,它肯定了本质精神恰是借重了偶发所感。惜乎它的后继者们在寝馈其中的同时忽略了它所具有的强大的预设性和规范性,一变魅力而为堕力,局限其中,不能自拔。所作不外模仿、沿袭、隐括,千篇一律,千人一面,即使偶有不同,也不过如“梨园演戏,妆抹日异,细看多是旧人”。基于这种认识,我在创作实践中便常常把偶然易逝的东西捕捉住,我的期求是:一经相遇,便成永恒。

《山地》中老人的脊背,《十九秋》少女从红叶后面闪出的偶发情节,《米脂婆姨》瞬间恒定的完美造型,以及《秋冥》中少女情态的微妙把握,包括新近完成的《桑露》中对光的偶然因素的运用,特别是对人物形象的感觉,都源于开掘视觉对偶然现象敏锐的观察定格的能力。谈到定格,我又充满了遗憾。多少美妙感受从眼前逝去,没有捕捉住的形态,感受也只是感受。这种期求与信念谈何容易。

正如人们所概括的,近代以来中国绘画有两种走势,一是借古开今,声势浩大的如齐白石;一是借洋兴中,勇于自信的如徐悲鸿。勉强归类,我的家数当是后者。但理论上的归类往往以丧失画家创作的个性和丰富性为代价,为我所不喜。奈何这又是难以避免的,所以我就有了如上在语言上的“中西相融的具体申说”,以表明我的个人努力,就正于方家同好。

再要补充的是,由个性气质决定,我的画特别追求准确和微妙,强调视觉的发现正缘于观察仔细所致。这种仔细往往是呕心沥血的损益分寸,很累人的。象那幅《十九秋》光是草稿大大小小就达几十张。树叶几乎每一片都是认真写生所得。即便如此我还留有遗憾。这心态和我开头所说的“滞气”本是一回事,跑那四圈,对我来说意义仿佛重大无比,如何呼吸,如何导步,何时缓冲,何时冲刺,我都极端仔细地练习,这是练习长跑所需要的技巧,结果怎样无关紧要。我看重的是行事态度和行为过程,用心平而体会彻,所以才做到静居而化,把“滞气”变成了“灵机”。

相关资讯:当代工笔画大家何家英作品欣赏